严教慈怀铭我心——忆父亲莫建成二三事

2021-04-10 23:32 来源:本站

严教慈怀铭我心

——忆父亲莫建成二三事

莫晓捷

我一直觉得自己的人生很幸运,之所以能够走上艺术道路,而且尽可能地能够走稳,走好,是因为出生在一个画家的家庭,因为有父亲的一路引领和父亲的影响。在我幼时的心里早早地埋下了绘画的种子。

——题记

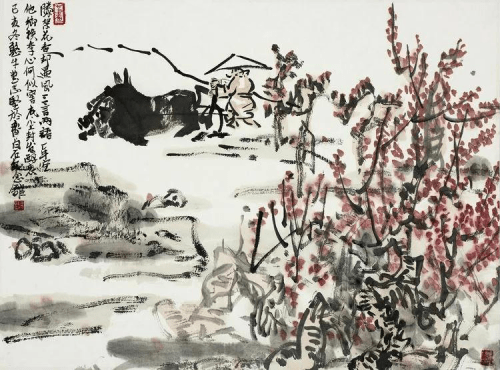

父亲对我绘画的最大影响是艺术来自自然,自然是艺术的源泉。父亲创作极其勤奋,积数十年笔耕不辍,一大批精品力作,从父亲手中诞生。

青年时期,父亲根据形势的需要,就创作过一批革命题材的油画、国画人物以及宣传画,比如“旱塬新春”、“勇攀高峰”、“春风吹又生”等。这些作品有的被省出版社出版发行,国画“永寿图”作为年画出版再版两次发行数万份……在当时全省各地新华书店,都可看到父亲的这些作品。这不仅在当时,就是以后很长一段时间,在当地艺术家当中,都是绝无仅有的事。我打小就因此而引以为荣,内心充满着无比的自豪,充满着对父亲的崇敬。

八十年代开始,春风荡漾,父亲创作激情泉涌,佳作迭现,创作出了“雾浓竹自重、月明雉不惊”、“血雉图”、“梦鸟随枝摇”、“雊声风远处”、“蓝马鸡”、“寒冬寄语”、“寒月惊梦”等引人注目的作品。父亲用自己独有的方式,寄托着对弱小生命自然生态恶化的关注和呵护的本体意识。小小的我,常常是临案而观,一呆就是大半天。这些作品的创作过程,我至今仍然历历在目,永难忘怀。

正如大家常常在评论中总结的那样,父亲的工笔画鸟,最大特色就是细腻雅致之中不乏灵动鲜活,既有传统功力又揉进了鲜明的自然生活气息。他的画中常常蕴含有西北高原的基因,仿佛一阵漫卷黄土的罡风,时而急,时而缓。因而。他的画,在使人享受优雅抒情的同时,也常常感受到扑面而来的地域文化特质。将苍茫、寥廓和深厚等特殊自然景观的个人感受,完美地带进工笔花鸟领域,我觉得是父亲对于中国工笔花鸟画本体建设的一大贡献。

父亲的作品中,常常弥漫着一种静谧淡远意味,一种“念天地之悠悠,独怆然而涕下”的苍凉悲壮感。一行飞鸟,一排枯树,几茎杂草,几片落叶,创作了大量的以西部山花野卉、山鸟珍禽为题材的野风秋鸣图系列作品。牵起悲天悯人的无尽思绪。而这种萧瑟和荒寂,正蕴含了生命的韧性与执着。孤独使人崇高,使人深沉,而这种情绪的流动,也使画面倍添了生命关怀的哲学意义。

前些年,在陇西举办的“继往开来·乐道丹青--陇西莫氏中国工笔花鸟画故乡邀请展”上,父亲心怀感恩地说:“莫家在中国工笔花鸟画领域小有成就,首先得益于华夏文明的启迪和甘肃厚重文化的滋养和哺育,开阔了眼界;二是得益于家乡书画的传承,耳濡目染;三是子孙辈均受到了良好的科班教育,手摩心悟;四是工作环境与爱好紧密结合,学以致用。特别是在父老乡亲的浓浓的乡情,各级领导、同道和亲朋好友的帮助支持下,才成就了莫氏中国工笔花鸟画的今天,我们永志难忘!”其辞之恳切,其情之真挚,在场者,无不为之感动。

父亲退休后潜心于著书立说,为我辈子孙留下丰厚的精神财富。他在一篇关于继承学习宋画的文章中讲到:要仰视经典、继承创新,正所谓以古为新。他说:“我们虽身处当今盛世,但人们的心态和审美趣味,与古人始终有许多相合之处。在追求画作的诗意表达和心性再现,追求内心世界那份宁静安详的营造等方面,都是古今相通,古今一体的。在这样的时代背景下,更要求我们温故而知新,发展具有宋风,更具有时代气息和时代精神的当代工笔花鸟画,并以此为方向去开拓工笔花鸟画的美好未来。重温经典,我们必有收获;仰视经典,我们才有可能去超越。”作为身体力行者,父亲的工笔花鸟,无论瑞鹤秋虫,淡月荷花,还是修竹婆娑,兰草幽幽,大都端丽秀致,都深得北宋院体画之风范。

年近耄耋之年的父亲,长期以来情系桑梓,感恩于家乡的养育之情,倾心于挖掘故乡历史文化艺术事业,率我辈子孙自筹资金先后修葺了陇西古建筑保昌楼,自费编纂出版了《陇上诗书,故园丹青——陇西诗书画名家作品集》,积数十年之功,竭力搜集了明末清初书坛巨擘、文学大家王了望的史料书法孤本,梳理出了王了望的生平事迹,在尊重史实资料的基础上,对王了望在书法、文学方面的成就予以准确的著述。他自费推出了宏篇巨制《王了望墨迹选辑》。所有这一切,都对弘扬陇西和甘肃历史文化成就意义重大。原省委常委、宣传部部长连辑给予高度评价:“莫建成先生是我们国家难得的著名国画大师。由他主编的《王了望墨迹选辑》恰好呼应了甘肃文化大省、华夏文明传承创新区建设的相关内容。对莫建成先生在潜心研究、编辑、注释、出版这部陇右文化名著中付出的心血、以及其中所体现的精神表示深深的敬佩!”并挥毫联句赠书“陇西才子已然有遇,了望丰碑莫非建成”。

父亲倾注很大心血对书坛巨擘王了望巨大文化价值的挖掘弘扬,凝结着深深的桑梓之情,人文关怀,艺术道义。一句话:行于当下,功在后世!

在我的印象里,父亲在我的学习之路上更多的是言行的影响,他从来没有刻意要求过我要怎样去学习,怎样去画画,而是以自己的身体力行来时时耳濡目染着我。父亲年轻时,我经常趴在他的画案旁边看他画画、写书法,经常听他讲一些画画的“道理”,比如“绘事后素”他常常教导我说,基础练习要从写生、素描、线描做起。当时自己对这些不甚明白,现在想来,他是在用极其浅显的语言,给我讲艺术创作中的至深之理。

一次,我边观摩父亲作画,一边和他交谈时,忽然抬头看了我一下,说:“画画切忌务虚不务实,在这个问题上不能叶公好龙,比如你就是叶公好龙哈哈……唯有勤耕耘才能谈收获;画面的文学性需要学识的支撑……”父亲还给我讲到“画面的文学性”,这个概念,我后来直到九十年代初大学毕业后,才是又一次接触,由此看见父亲的艺术涵养!只可惜,他谈这些时,我还没有开始系统学习国画,对这句话的理解,极其有限。到了大学,对作品文学性和书画艺术传统的深刻的理解认识开始丰富起来。现在,我的理解是两个方面。第一,作品的诗书画印诸元素。其中,诗和书需要扎实的文学修养作为基础,印(章)更多的是画面形式上的完善与金石技巧和诗词句的结合体;第二,一幅好作品体现的面貌,除了绘画技法的精湛等相对表象的技术层面,更是作者主观旨趣和精神境界的追求。由于东西方艺术观的差异,国画对于作品精神境界的张扬是西方绘画远远不及的。国画作品往往为了作品神韵,不惜牺牲形的准确性,这与作者的文学涵养是无法剥离的。这就像“绘事后素”,有了良好的质地(扎实的专业基础和文化修养)诗一般的表现所追求的意境、表现对象。现在,我是一个教龄二十年的美术教育工作者,在学校里教书,这些基本理论是必须要向学生们讲清楚的,一个是苦练绘画基本功,一个是提高文化修养和精神修养,之后,他们就有了师傅领进门,修行在自己的初步能力。

父亲特别重视美术创作的写生。他常说,他画工笔花鸟从未离开过写生。记得一次在定西地区漳县贵清山写生,父亲画了好多小草野卉。他作画时,先对物象进行极为细致的整体观察,再从局部入手,发现最具吸引力的物象细节,曲线表现、直线概括,最后凸显整体效果,力求生动细致。这,也逐渐成为了父亲鲜明艺术风格的重要元素。

立足于生活,创作之路才会富有成果。这其实也是他本人多年向宋元经典致敬的精神收获!

早期印象最深的是父亲画的“疑是故乡行”和“竹林鹌鹑”。这两幅作品,都是父亲年轻时的全国获奖作品。我的家在陇西县城,地处西北干旱之地,竹子一般是很难长到枝繁叶茂的。由于爱竹,家中不算太大的院子,父亲竟用小半个院子种竹子,而且竹子长得郁郁葱葱,长势极旺,家里的院子简直成了一片小竹林。父亲每天下班浇水,时常搬把椅子坐在竹子下面观察、欣赏、思考、看报,时常拿起速写本画竹子,现在想来,这其实也就是他的写生观的言传身教吧?现在才深刻理解到,父亲在一开始就这样注重教育我重视写生,其用意是很深的。它不仅使我绘画学习的路子走得正,更重要的是,让我在这个过程中培养和草卉鸟虫,和自然万物之间同呼吸的感情。

父亲在金地花园住宅十三楼画室作画时,忽然听到一种异样的“鸟语”声,就悄悄地走到门口竹帘的后面,看到数只喜鹊在楼面阳台上嬉戏,神态悠然自得,相互亲昵互动,近距离的观察到禽鸟细微神态,真是难得的天赐机缘,直到鹊飞鸟散去才回过神来。这是才真正理解到“问渠那得清如许,惟有源头活水来”的千古名句。北宋画家易元吉擅画猿猴,常深入深山之中观察、体会、揣摸猿猴獐鹿的生活习性,每遇胜丽佳境、辄留其意,他在猿猴常活动之处的山洞里,用树枝堵上洞口,从间隙中向外近距离观察其神态,“穴窗写生”,心传目击,写于笔端,故所画动植物富有生趣,惟妙惟肖。父亲不仅给我讲了这段深奥且俱哲理的绘画故事,而且在绘画方面常常给予我指引,有时给我布置任务,也施加压力。最近,我在临摹边景昭的《三友百禽图》,这个阶段的绘画对我又是一个新的提高。

我问父亲,您长年累月地看竹,写竹是为了啥?他说这样做可以“成竹在胸”,他对我说:古诗云:“与可画竹时,见竹不见人、岂独不见人、嗒然遗其身……,只有自己把竹子的形态动势了熟于胸,才能画出活灵活现的竹子。”父亲看竹写竹的场景,我和哥哥都是有着深刻体会的,哥哥十八岁就上大学深造,这个场景我更是接触得多些,我似乎开始懂了一点点,时间越久,影响越深。

作为工笔画领域有影响的画家,父亲还有不为人所知的西画技法基础学习的一面。

父亲一直存着一本他自己画的人体解剖结构图。整整一本自己画出来的厚实的解剖书,里面有各种动态的人物解剖结构和注释,研究得非常深入。小学时期,我常常翻看,不时为父亲的科学严谨的治学态度所叹服,有时我也照猫画虎的临摹其中一两个人体肌肉解剖图和骨骼图,以及一些人体动态、头部结构,但完了之后,总是还得父亲擦擦改改弄半天,然后讲给我听一些艺术解剖的常识性问题。我由此知道了“立七坐五盘三半”这个最基本的人体比例关系,说的就是人站立时是七个头的高度,坐着是五个头的高度,盘坐是三个半头……这是书里面最简单的基本知识。还多次向我讲述了西画的几个要素,即:色彩的感觉、空间的感觉、光的感觉和质的感觉等。后来,我逐渐的不用问他,自己也可以临摹得也差不多了。所以,在同学们还不知道何为解剖和骨骼结构时,我就能画出骷髅等形象,是足以向他们“炫耀”的。随着兴趣的形成,小学图画课上,我画的图画是全班最好的,总是有一堆同学围在我的桌子四周看我画图画。有时老师也过来夸一句,使得我也越来越有信心,在全县小学生图画比赛中,我拿了个一等奖,这与父亲的熏陶和指点是分不开的。

父亲是至孝,是个大孝子。

爷爷我是没见过的,在爷爷去世十几天后我出生了。听父亲说爷爷的祖上是个能工巧匠,木工大师,名噪陇上,雕梁画栋无所不能。爷爷为人宽厚,文化程度不高但是性格很好,遇事颇有难得糊涂的意味,街坊称爷爷为“老弟哥”。奶奶是个小脚女强人,把家里打理得井井有条,七十岁了还在操持家务,是家里的主心骨。父亲常说他本人的性格随了奶奶。

我的记忆中,父亲对奶奶总是百依百顺。在日常生活中和奶奶有意见分歧,也不会争执,表现得“难得糊涂”。

在上世纪七八十年代,人们的物质生活不像现在这么丰富,而奶奶又年迈体衰,父亲非常体贴奶奶。常常下班后进橱炒菜做饭,每遇逢年过节,更是烹煮煎炸,样样准备妥当……他还经常接我姑姑,来为奶奶梳头洗脚换洗衣服。奶奶有啥要求,总是尽量满足。奶奶一有头疼脑热,父亲马上请来县上最好的老中医为奶奶把脉开药。每当奶奶过寿,我们家里就会高朋满座,父亲的朋友们都会来祝寿。我们也能吃上各种好吃的。

他说老人在世,他就不出门远行。所以,直到1992年奶奶去世,父亲才背起行囊,带着我离开了老家陇西,来到更加广阔的天地。

九四年我刚毕业,应聘去了在甘肃日报社《视野》杂志作美编。同时,也给《少年文史报》和团省委《新一代》省群艺馆《驼铃》杂志画插图赚些稿费。那时的稿费也就是一幅图五元至十元不等,每月画插图能挣二三十块钱甚至五十块。另外,自己两百块的工资也舍不得花,能省则省,攒下来,想买部相机。等有了一千多快的时候,我把想法告诉了父亲,他当即为我拿出一千多块,买了一部理光单反相机。后来,父亲将他用的照相机、录像机都给了我,让我有了更好的摄影器材。

那时,我每天下班后会回到父亲工作的单位甘肃画院,这是我们在兰州唯一的落脚地。父亲带着上幼儿园的侄子莫睿和我,挤在一间画室里。画室大概有二十平米吧,里面布置了一张大画案和两个布沙发,画案底下堆着锅碗瓢盆,靠窗子一张小双人床。每天下午放学,都是父亲或者我骑自行车从幼儿园接侄子回画院,晚上侄子和父亲睡在一张小双人床上,我则说服保安同意去画院会议室睡沙发,或者睡地铺。画院会议室挺大的,蚊子奇多,叮的我满胳膊腿是包。有时我也会和父亲侄子挤在一间画室,我打地铺。冬天有点冷,被褥也不够,父亲托人从老家带来一些被褥,用以御寒。尽管条件艰苦,但是我和侄子是开心的,这都是因为一切都有父亲的关爱。过了两年多,父亲从朋友那儿借了笔钱买房。我们搬进了西关十字的家,这才算真正有了一个属于我们自己的家。

父亲在专业上严以待我,但在其他方面却处处体现着他的慈爱。

我四五岁的时候,县文化馆不知做什么,剩了好多木头边角料。其中有块木头大致轮廓酷肖手枪,就拿来了回来当枪玩。父亲看到我喜欢枪和解放军的军服,于是,拿来木工锯子和刨子削了一通,连锯带刨,最后刀刻、砂纸打磨,好费了一通力气。于是,我有了第一把自己的手枪,父亲又在裁缝店给我定做了有红色五角星的军帽、军服,当时那个高兴啊!……到现在,我依然保留着儿时穿军装、腰上挂着手枪的一张照片。后来,文化馆淘汰了一些坏了的道具枪,其中一把盒子枪枪身开裂得厉害,父亲要了回来,找到陇西县冶金机械厂一个姓沈的伯伯,焊接了一下,重新打磨上漆,一把和真枪一模一样的盒子枪拿到了我的手上,手枪份量很沉,弄得街上的一大堆小伙伴围着我转,我非常神气和骄傲!

上小学时,我喜欢吹笛子,从父亲那儿要了一块五买了一支竹笛,每天放学回家都会吹一阵笛子。有天回家时,桌上放着一个精致的盒子,里面装着一支看上去很高级的黑色竹笛,中间用铜管连接,不用了可以拆开装进盒子里,吹起来音色很美,比我的笛子好多了。我说:“爸爸,这是谁的笛子。”父亲回答道:“这是乐队的,你先练吧,我借来的。”当时我那个高兴啊,就别提了,随后父亲又把我带到乐队的单簧管老师那儿,让老师教我识五线谱。

我从小学至今,一直爱好古币收集,觉得钱币是历史的索引,可以反映不同时期的政治、军事、经济、民生、民俗甚至艺术审美观等信息。当然,我直到现在也没有像样的收藏,藏品大都是一些普通钱币。但是,钱币收藏我却一直在坚持。父亲知道我有此爱好,在我三十岁时父亲还为我添加了一两块银元和一些“货布”、“开元通宝”、“五铢”、“契刀五百”、“齐之法化”之类,为我的钱币收添砖加瓦。

上世纪七十年代,父亲和沈伯伯合作为文化馆自制了摄影的印像机和放大机。并且经常带着我拍照片和在暗室里洗照片,这为我后来真正意义上的的摄影爱好打下了基础,我现在除了讲授绘画基础和工笔画外,还在学校给学生教授摄影基础课程。

这些看似事小,其实可以看出父亲不一样、非常有涵养的教子方法。他做事好像是粗线条式的,但实质上对我们的关心极为细腻……所以,这些琐碎小事,都一直深深地铭记在我的脑海中,永不能忘。

父亲对我学业的一路严教,让我在成长道路上感受到的更多慈爱,点点滴滴,我都铭深于心,也成为我永久的财富。深深地感谢父亲的赐予!

莫晓捷,1994年毕业于西北师大美术系,2001年加入中国美术家协会,2005年于中国艺术研究院研究生院花鸟画研究生课程班深造。2015-2016为中国美术学院高级访问学者,中国工笔画学会会员,民进中央开明画院画师,民进甘肃开明画院常务理事,甘肃省政协书画院院聘画家,甘肃画院国画院院聘画家,甘肃省工笔画协会副会长,甘肃省中国画学会理事、甘肃省高等学校本科教学指导专业认证与教材建设委员会委员,兰州文理学院美术与设计学院教授。国画作品曾获全国当代花鸟画展三等奖,第二届全国花鸟画展优秀作品奖,入选第八届全国美展,第二届中国画展等。获得第三届、第五届甘肃省文艺最高奖《敦煌文艺奖》。首届甘肃省美术最高奖《金驼奖》银奖;第二届甘肃省美术最高奖《金驼奖》金奖。2014年获得中共甘肃省委组织部、中共甘肃省委宣传部颁发的“甘肃省第三届中青年德艺双馨文艺工作者”称号。

2020年澳大利亚旅游局中国区线上旅业洽谈会盛大开幕

【2020 年12月1日, 上海】 2020年 澳大利亚旅游局中国区线上旅业洽谈会(Australia Marketplace Online - China 2020,简称AMO)于...

第二届南京国际艺术博览会落幕:一期一会的艺样金陵

2020年11月29日,为期四天的第二届南京国际艺术季暨南京国际艺术博览会圆满落幕。...

名家推荐:画家王志坚作品赏析

王志坚:生于1958年,湖南湘乡人。毕业于湖南师大美术学院,代表作曾获中国美协授予的二等奖,国家文化部银奖,...

品山崎之韵,溯日威之源

11月4日,三得利日本威士忌世家在上海举办“山崎日威之源”品鉴会,以山崎多个珍贵酒款打造了一场味觉盛宴,与...

笔墨灵动 富力清新:著名画家刘新华

刘新华,天津市人。籍贯:河北河间市。毕业于日本京都艺术大学大学院、文学硕士、美术硕士、美学博士。...

打卡设计|魔都明珠塔前的“Rolf Benz名伶”

▲坐标:上海外滩悦榕庄 热情时尚的Ms.Mio Mio的美如同奥黛丽赫本,略带复古气息却时尚感永存,并拥有自己独立的审...

Ember推出限量版智能温控马克杯, 为中国消费者打造顶级咖啡体验

Ember亮相星巴克臻选上海烘焙工坊 中国上海,2020年10月 29 日 以设计主导的智能温控品牌Ember今天宣布,推出全新限量...